219号 史資料保全活動参加記

2014.05.01

中央大学文学部 白根 靖大

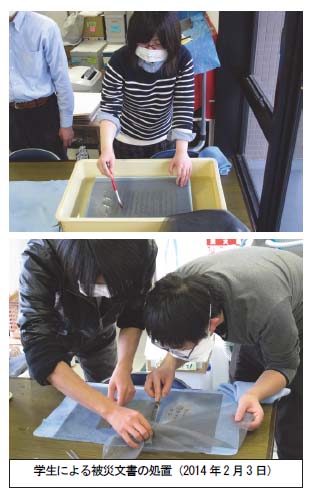

2014年2月3~4日、大学院の授業における調査・実習を兼ね、宮城資料ネットを訪れた。参加したのは中世史専攻の大学院生で、歴史資料保全活動の現況を学ぶとともに、水損史料の洗浄作業に従事した。今回は東京大学史料編纂所の遠藤基郎さんも加わり、史料を扱う専門家とご一緒する機会を得た。

まず、佐藤大介さんより、歴史資料保全活動の現況について講話があった。東日本大震災発生から3年近くが経とうとしている中、今でも救出に行かなければならない歴史資料があること、保全活動に継続して参加した一般市民が、経験と技術を備えた技能集団になってきたこと、被災資料そのものを保全するのみならず、未来に遺すための記録・叙述を視野に入れた保全活動が必要であることなど、示唆に富んだ内容だった。前回訪れたのは2011年8月で、そのときは震災後間もない頃の生々しいお話を伺ったが、今回は時間の経過とともに生み出された成果と課題を知ることができた。

次に、天野真志さんの手ほどきを受けながら、水損史料の洗浄作業に移った。この作業は前回も行っており、大学院生の一人も二度目ということで、初めての院生たちをリードしながら進めていった。前回のやり方に加え、水の浸透を促す方法を新しく教えてもらったこともあり、少しは手際が良くなった気がした。しかし、洗浄を待っている歴史資料の膨大さを聞くと、我々のようなスポット参加のお手伝いが無力に感じざるを得なかった。

今回の訪問で目を引いたのが、東北大学災害科学国際研究所の発足である。研究所の後押しによって人員を確保し、日常的に保全活動を進める態勢ができていた点は、前回との大きな違いであった。必要な機器も増え、保全活動の精度も上がっていたように見受けられた。また、佐藤さんの講話の中で、地震学や地質学といった自然科学分野との連携について言及があり、歴史学に期待されているのは何かということを再認識できた。

この研究所に抱いたイメージは総合病院である。内科・外科などの専門科にあたるのが地震学・歴史学といった各分野で、救急医療に各科の医者が集うように、災害現場に各専門分野の研究者が集って処置にあたる、そんな役割を担う機関と受け止めた。個別分野の連携も重要だが、総合的な協業体制があってこそ、危機に対して有効な手立てを講ずることができるだろう。

さて、大学院生にとって、歴史資料保全活動に携わる方から生の声を聞き、また自らも体験することは、教室・研究室で史料に向き合うのとはまた違った学習となる。前述した「スポット参加の無力」は否めないが、こうした体験を経た人材は、将来何らかの局面で活躍することができるはずである。今後も大学院生をともなって調査・実習に訪れる機会を保ち続けていきたい。

最後になるが、宮城資料ネット事務局に厚くお礼申し上げる。

◇

以下、今回参加した大学院生および遠藤基郎さんからの寄稿を引用する形で紹介する。

博士前期課程 熱田 順

東北大学にて、史料ネット活動の一環である被災史料クリーニングを体験させていただくことができた。作業に関わって率直に感じたことは、「想像以上に時間を要する」ということであった。史料一点一点のクリーニングにかかる時間もさることながら、何よりも史料の量自体が膨大なのである。東日本大震災以降、史料保全活動の必要性が増す中にあって、より多くの人々が積極的に史料ネット活動に関わっていく必要があることを改めて痛感した。

博士前期課程 鈴木 瑛子

今回、東日本大震災で被災した水損資料の保全活動に参加した。作業内容は水損資料を水洗いして乾燥させるという流れであった。津波の被害を受けた資料は破損や汚損により脆くなっていた。そのため作業では慎重さが求められ、集中力を必要とした。早急な処置が必要でありながらも、膨大な数の資料を一点ずつクリーニングしていかねばならないという状況に際し、多くの時間と労力が必要だと感じた。また、保全活動を行っている事務局の方のお話をうかがった際、一度海水に浸かってしまった資料は保存の面では未知数のことが多く、継続的に観察をしていく必要がある、という言葉が印象に残った。資料を救出保全することはもちろん、その先の資料保存にまで目を向けることの重要性を学ぶことができた。今後も機会があれば参加したい。

博士後期課程 高島 良太

私は、2011年の8月に1度参加しており、2回目の参加となった。今回の作業内容は文書の洗浄であったが、以前の参加でも同じ内容であったため、文書に対する応急処置があまり進んでいないのではないかと感じた。ただ、作業工程では水が浸透しやすいようにエタノールを使用するようになっているなど、作業が進歩していることを実感した。また、人材育成も進んでおり、本来は資料を専門に扱う人ではない方たちが、活動を通じて専門家のような作業をこなしているということには驚かされた。未だに多くの資料が処置されていなかったり、新たに被災資料が発見されるなど、今後も多くの活動が残されていると感じ、私も何らかの形でまた参加したいと思う。

東京大学史料編纂所 遠藤 基郎

史料レスキュー作業への参加は今回3回目。3年間で3回であるからほぼ大して偉そうなことはまったく言えないが、間隔が開いている分、レスキューの体制や内容も随分変化があったように感じる。修復用の大型機械の導入や修復文書の保管箱、撮影用の何台もの三脚カメラ。私たちの作業も、応急よりはさらに長期の保存(劣化防止)のための史料の再洗浄であった。

研究者として悩ましいのは、中身のない封筒やメモ書きの類である。おそらく通常のアーカイブにおいては適切に処分されるだろうものが、震災という異常事態において緊急的に救出・応急保存された結果である。通常ならば廃棄してしまうものではあるが、私たちはここで躊躇してしまう。それは私たちが、これらの封筒やメモ書きそのものだけに向き合っている訳ではないからである。いま、これらの「廃棄される筈だったものたち」に向き合っているのは、まさに震災の故である。その震災によって失われた人命や財産に直接出会うことはできない。失われた人命や財産を、この封筒やメモ書きの背後に感じるからこそ、私たちは躊躇してしまうのであろう。

被災地の陸上に打ち上げられた大型船や津波によってボロボロになった建物は、どんどん撤去されていく。それらと比べ、記憶を喚起するには余りにささやかなものでしかないが、これらの「廃棄される筈だったものたち」を遺すことには積極的な意味がある。この当たり前のことを考え直す機会となった、今回のレスキューであった。

*追記

本号は、2014年2月3日・4日の両日にボランティアに参加された、中央大学白根靖大さんほかの皆様からの参加記です。原稿は2014年3月8日にご寄稿いただいておりましたが、事務局の不手際で配信が遅れました。寄稿された皆様には、謹んでお詫び申し上げます。(佐藤大介・記)